发布时间:2025-02-21 21:49:26 次浏览

公共文化服务体系日趋完善 市民游客乐享文化发展“红利”五金近年来,扬州不断推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展,日益完善现代公共文化服务体系,让越来越多的市民游客享受到文化建设发展的“红利”。

漫步古城扬州,运河畔的这家书场内正喝彩声不断,一盏茶、一碟茶点,许多游客在这儿一坐就是一下午。

在漕运的鼎盛时期,运河沿线的书场曾是许多运河人家休闲娱乐生活的重要组成部分。近年来,我市积极创新扬州地方传统文化的传承与发展,并探索拓展“文化产业+小剧场”消费新模式和演艺产业链,截至目前,全市共有各类小剧场50多家,2024年各类小剧场共开展演出6千多场次,服务市民游客30多万人次。

扬州观众陈超表示,这种发展模式是随着时代一同进步的,它将技术与传统经典的魅力相结合,他认为这具有极大的优势。扬州芍药园子书场的负责人戴杰说,他们也会积极地进行新时代文艺的探索和创作,例如扬州清曲中的《悠悠运河柳》,就是以大运河为主题的作品之一。

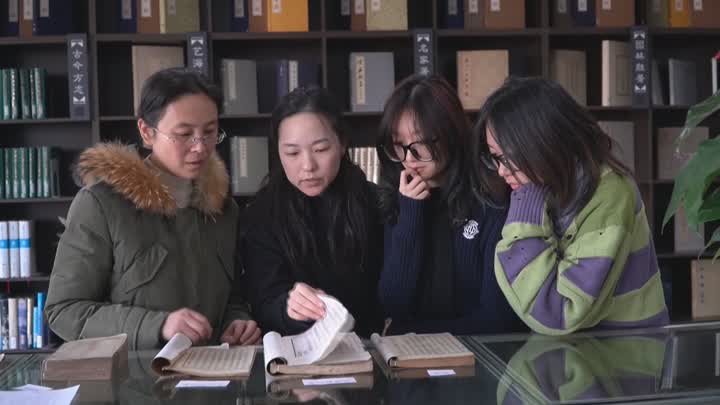

文化为民,文化惠民。我市还坚持共建共享,着力构建现代公共文化服务体系。不仅为本地市民提供“家门口”的多元化文化服务,还为专业青年人才搭建学习实践的平台。

复旦大学研究生林芳妤表示,她在课堂上学习的大多是修书技巧,没有太多时间去阅读书籍中的内容,所以在这里能有更多时间静下心来读书。

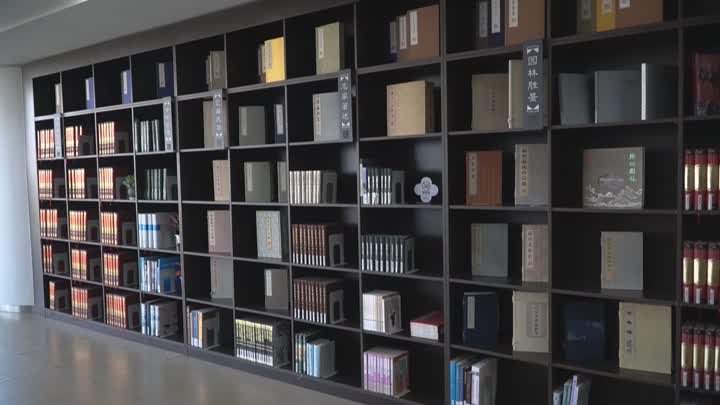

加快构建现代公共阅读服务体系,满足人民群众高质量阅读需求。近年来,我市把图书馆搬到市民家门口,打通图书馆服务的“最后一公里”,构筑“15分钟阅读圈”。截至目前,全市已建成开放70多家城市书房,年接待读者200多万人次,图书流通100多万册次。

市图书馆古籍部主任徐时云介绍,目前正在进行馆藏珍贵古籍的数字化建设,已经成功建立了一个古籍数字化资源展示平台,并且读者的浏览量相对较高。

市图书馆副馆长王玮表示,他们在城市书房中融入了AI沉浸式互动体验、非遗传承展示、文创开发展销等新的元素,正在探索“公共文化服务+旅游体验+便捷交通”三方融合发展的新模式。

作为全国首批24座历史文化名城之一,扬州自古就有“中国巷城”之称,散落在老城区的五百多条街巷处处氤氲着地道的扬州味。如今,通过越来越多“非遗+”公共文化空间的“植入”,很多闲置老宅与历史建筑被活化利用。冬日的清晨,室外寒风凛冽,位于仁丰里历史文化街区的金木空间却暖意融融,主理人冯韬正为一对来自上海的亲子家庭教授木工课程。

上海游客陈女士表示,她非常喜欢这个地方,已经住了四五天。在这里,他们每天都很开心,逛逛院子,欣赏花草,还会去非遗小店游览,并带孩子体验当地的手工制作。

漫步仁丰里历史文化街区,各类公共文化空间随处可见,整条街区宛如“非遗公共学堂”。作为中国优秀旅游城市、国家文化和旅游消费试点城市的扬州,在“以文促旅、以旅彰文”的理念指导下,“非遗+旅游”成为推动文旅融合发展的重要一环。近年来,广陵区汶河街道持续推动仁丰里走出一条“强文化”之路,通过建立“非遗+教育”等新模式,让这条千年古巷火爆“出圈”。

广陵区汶河街道党工委委员、宣传委员朱涓介绍,今年街道将设立仁丰里的“回家日”,邀请那些从仁丰里走出去的乡贤名人回到这里,看看仁丰里的变化。同时,这也将让仁丰里的原住民和新居民有机会共同开启合家欢的回忆,活动还包括仁丰夜话集市等等。

一脉通南北,千载连古今。行走在历史文化名城扬州的大街小巷,传统文化的传承和现代公共文化服务的构建相得益彰,体现了中国文化的与时俱进和民族自信。讲好新时代扬州故事,做好文化这篇大文章,我们有信心把扬州打造成为特色鲜明、四季旺游的旅游目的地城市。

国新网许可证3212006001号视听节目许可证1008318号广播电视节目制作经营许可证苏字第394号

移动网信息服务业务经营许可证苏B2-20110154因特网信息服务业务经营许可证苏B2-20110153